「この子、やる気がないんです」

「言わないとすぐダラけるし、集中力も続かない」

――これは保護者から本当によく聞く声です。

でも、ちょっと待ってください。

やる気って、本当に“本人の性格”や“努力不足”のせいなんでしょうか?

答えは、NO。

やる気は「才能」でも「気合」でもありません。

実はそこには、身体と脳のメカニズムが深く関係しているのです。

「やる気」は脳のある場所から生まれる

やる気を生み出すのは、脳の“側坐核(そくざかく)”という部分。

ここが活性化すると、「もっとやりたい!」という気持ちが湧いてきます。

この側坐核を働かせるカギとなるのが、ドーパミンという神経伝達物質。

ドーパミンは、

- ワクワクしたとき

- 目標が見えたとき

- 体を動かしたとき

に多く分泌されます。つまり、体を動かすことで脳が“やる気モード”になるというのは、科学的にも証明されていることなのです。

子どもの“やる気スイッチ”は「成功感覚」で入る

やる気を引き出すには、まず「小さな成功体験」が必要です。

たとえば、うまくいかないラダードリルに対して、

「どうしたらできそうか、一緒に考えてみよう」

「今のやり方、さっきより全然よくなってるよ!」

こうした声かけと共に、「自分でできた!」という実感が生まれると、脳はドーパミンを出します。

この“ちょっとできた感覚”が、やる気のスイッチになります。

逆に、「なんでできないの?」「ちゃんとやって!」は、脳のスイッチをバチッと切ってしまう言葉です。

“動かないからやる気が出ない”のではなく、“動いてないから出ない”

よくある誤解がこちら↓

「やる気が出たらやる」

実際のところは、やってみたらやる気が出るのが正解。

子どもはじっと座っているよりも、体を動かしたほうが、やる気も集中力も高まりやすいんです。

これは脳科学でも認知心理学でも一致している事実。

じつは、大人の「運動後にスッキリする」感覚も同じ仕組みです。

だから、

「勉強に集中してほしい」

「やる気が出てほしい」

そんなときこそ、体を動かす時間=“脳の準備体操”を入れてみてください。

本人が選べる環境が“モチベーション”をつくる

やる気には、もうひとつ重要な要素があります。

それが「自己決定感」です。

「今日はどっちのメニューをやってみたい?」

「どこまでできそう?」

「最後、自分でゴール決めてみる?」

このように“選ばせる”ことは、子どもの内側から湧いてくるやる気(=内発的動機づけ)を高めるポイントです。

やらされるとやる気が出ない。

自分で決めるとやりたくなる。

これは、子どもも大人も変わりませんよね。

「やる気がない子」なんていない。

子どもにやる気が見えないとき、それは「スイッチが入っていないだけ」です。

だから必要なのは、責めることではなく、スイッチを探してあげること。

- 小さなできたを一緒に見つけてあげる

- 成功を“見える言葉”でフィードバックしてあげる

- 本人の「やってみたい」を尊重する

こうした積み重ねで、子どもは自分でスイッチを押せるようになっていきます。

最後に:モチベーションは育てられる

「やる気スイッチが入らない」

そんなときは、“動き”を変えてみるのがいちばん早い方法です。

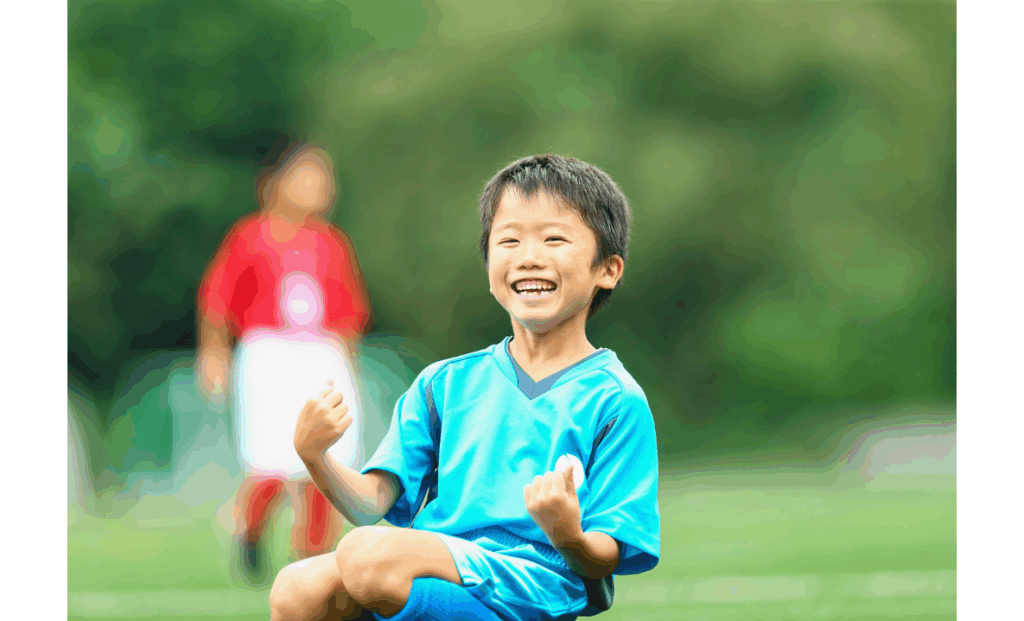

私たちのジムでも、最初は無表情だった子が、

少しずつ成功体験を重ねて、「もっとやっていい?」と前のめりになる瞬間があります。

その変化は、親御さんにとっても「えっ…うちの子、こんな表情するんだ」と驚くほど。

モチベーションは才能ではありません。

動き・声かけ・関わり方で、じわじわ育つ力です。

_白抜き-1024x576.png)